等妈妈的那些年里,我的心像渐渐冷却下来,开始听不见呼吸的声音。

奶奶强势地替代了我监护人的位置,仿佛在用一生一次的机会炙烤艺术品一般,以爱之名控制着我生活所有的一切。

我从一个爱疯的孩子变得内向,变得不敢表达。因此我被送去上小主持人培训班,但在他们面前我仍然仿佛一只不会说话的瓷娃娃一样。我总是在学校被欺负却不吭声,然后在家里被数落怎么这么懦弱和没出息。我奶奶真的很爱我,也不明白我为什么会这样。她会陪着因为人太老实被选成做劳动委员的我每天打扫教室,在节日的时候给教室的灯挂上七彩的窗花,去给班主任送礼,还会去找一次次用三角板砸我脑袋的数学老师理论,在办公室大叫或者给他一巴掌。她听见我的哭声或许会比我自己还心痛。她会开始大吼着尝试制止我。然后,然后我就再也不敢哭出声了。

唯一安全的时候,是每天奶奶多次开门检查,终于让她确信我已经熟睡的夜晚里。我钻进被子里感觉眼泪不受控制地汩汩出来流出来,小心地注意着不可以发出抽泣的声音,这样奶奶才不会大叫着来打我。我有一个在美国信奉上帝的舅舅,常常给外婆讲圣经的故事,希望她能在生前洗礼以能在死后上天堂。我外婆虽然不信这一套,还是受了洗礼,然后告诉我,怀有爱可以去天堂,你可以向上帝祷告。

在那个没有手机和mp3的时代,我会在冬天用厚厚棉被紧紧裹着自己,尝试幻想被爱着的感觉:有重量的身体,不舍得离去的双手,还有温暖的体温。

辗转难眠的夜里,没有去过一次教堂的那个七岁的孩子,每天都在向上帝祷告着。她会先用一段问候开始,因为上帝每天听那么多人倒苦水,一定很辛苦。她要做一个乖孩子,为上帝服务,这才是让上帝认可的爱,这样上帝才会更疼爱她。她想听到上帝的赞许,在每天的痛苦里听到来自天上的声音,告诉她她的爱都是对的,告诉我她值得存在在这个世界里。

可是上帝是个哑巴。

她开始抓不住感觉了。带了一天的假面在夜里也摘不下来了。她感觉到内心有强大的感觉似乎要将她摧毁,而将这只猛兽赶走的门却被紧紧锁上了。去幻想一些你感受不到的幸福吧,让你的身体感受到疼痛吧,去向死里折磨自己吧——这样我感受到我能活着,这样我才能撞破那个锁着我情绪的大门,得到真正的自由和平静啊。

我每晚无声地与我身体内的猛兽搏击着。当我终于赶走了他,我能感觉一秒钟的天堂,我能感觉我的眼泪像决堤一般流淌下来。我想用那一秒钟的幸福快乐去做点什么,就像是安徒生童话里那个小女孩最后一根的火柴一样。

我想有一个家。

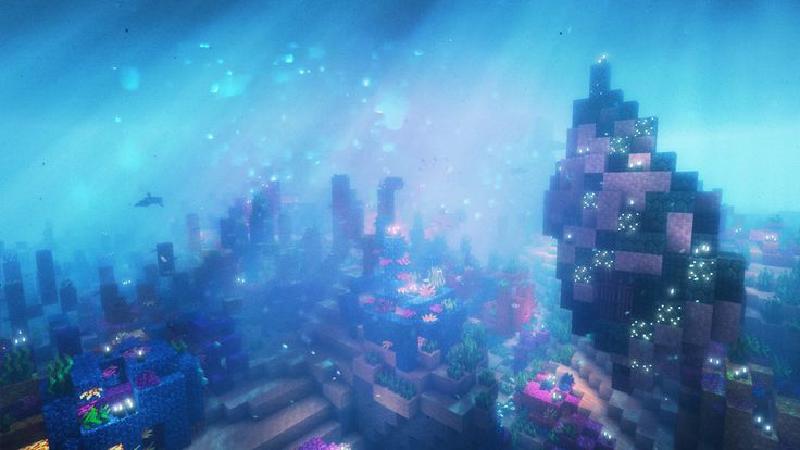

我会用那一秒想象我和我的家人们拥抱着,感受她们的爱。那是我离幻想最近的的时候。那是我离真正的爱最近的时候。那是沉香在一辈子寻找妈妈的旅途里,看到夜里的银河和与奇迹般的极光,仿佛听到妈妈呼唤的声音的时候。

因为那一秒后我仍然什么也感觉不到,我把那时的泪水成为鳄鱼的眼泪。

某个平凡的午后,我和林小姐静静地躺在床上。我感受到她的呼吸,心就像在柳荫下晒得波光光粼粼的湖水一般平静着。我问林小姐,我可不可以告诉你一个秘密。

你知道那个时候我都在想什么吗。

她忽然不受控制地哭了起来。我吓坏了,一定是我太阴暗吓到她了。我担心地问她没事吧,她只是说,我太心疼你了。我从来没有想过你曾如此地痛苦。我好想抱抱那个在夜里哭不出来的孩子。

我却没有什么特别的感觉。我只是生长成了一个将心一层层包裹起来的成年人,一个看到母亲的脸和母爱的儿歌会颤抖流泪的女儿。我不再是那个天天期待着死亡的孩子了——我想打开她的心门,牵着她的手,从她模糊的记忆里找到那个偷走她喜悦的小偷,再将那颗苹果分成一半,与她一起品尝幸福甜美的果实。